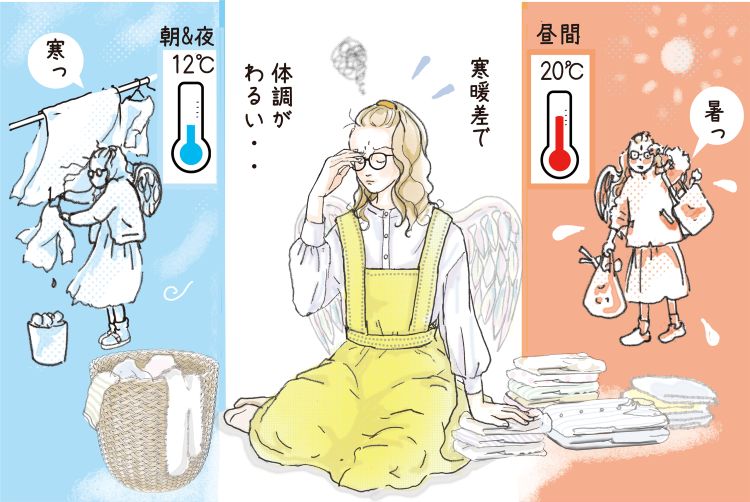

春と秋は要注意!実は増えている更年期の“寒暖差疲労”

更新日: 公開日:

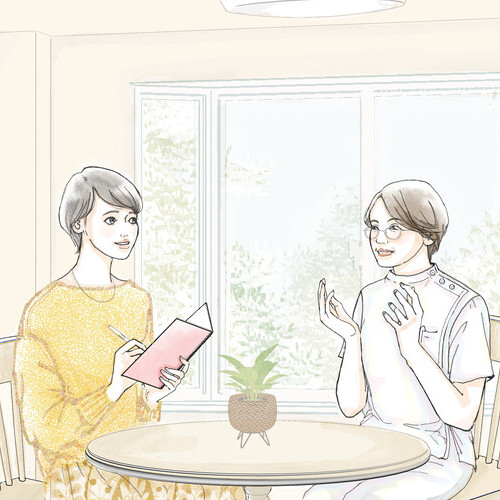

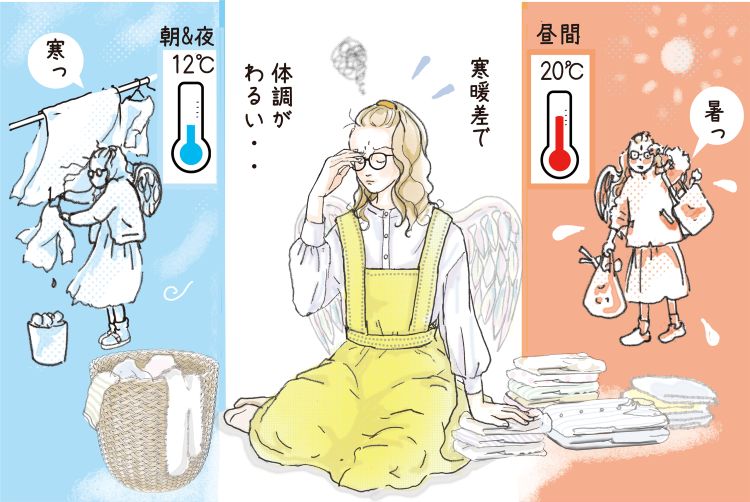

セルフケア

読者代表のヴィーナスが取材する『お悩み解決隊』、今回のテーマは“寒暖差疲労”。春先に疲れやすさを感じてしまう45歳のヒロミが、せたがや内科・神経内科クリニック院長の久手堅司(くでけんつかさ)先生のもとを訪ねました。更年期症状がさらに悪化する可能性もある寒暖差疲労について学び、これは早急に対策をしないと!と焦りを感じたようですよ。

更年期の寒暖差疲労はいつ起こりやすい?原因や症状も知っておこう

ヒロミ 先生、今日は最近の私の疲労感についてご相談させてください。私は更年期だからか、もともと疲れやすいのですが、春が近づくこの時期に疲れが一層増す気がするのです。何か考えられる理由はありますか?

久手堅先生(以下、久手堅) ヒロミさん、それはひょっとして寒暖差疲労かもしれませんね。人間は寒暖差に対応するため、体温を自律神経でコントロールしています。しかし、気温の変化が大きいとその働きが過剰になってエネルギーが消費されてしまい、全身の倦怠感や疲労、冷え性といった様々な症状が出ることを寒暖差疲労と呼んでいます。

【寒暖差疲労で起こりやすい症状】

・疲労感・倦怠感・だるさ

・首こり、肩こり

・冷え性

・頭痛

・めまい

・不眠

・イライラ

・不安

・気分の落ち込み

・皮膚のかゆみ

・胃腸障害など

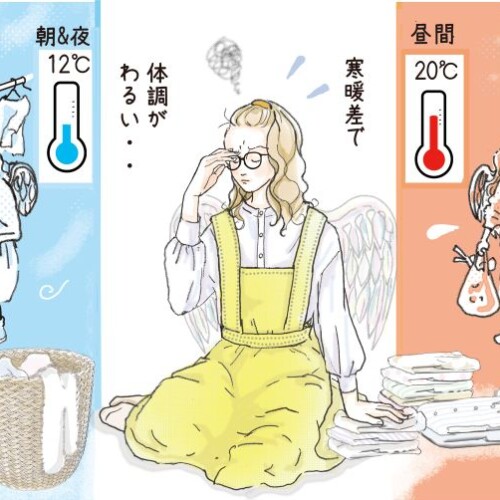

これまでは寒暖差が5度以上になると寒暖差疲労が起こりやすいといわれていましたが、私が診察した体感ですと7度ぐらい寒暖差があると不調を訴える方が増えるように思います。特に朝晩と日中の寒暖差、1週間のなかでの寒暖差、室内外の温度差がトリプルで重なると、いろいろと不調が出てしまいがちです。寒暖差が大きな春先に体調が悪くなるのであれば、ヒロミさんの疲労感も、この寒暖差から来ている可能性もあるのではないかと思いました。

ヒロミ 更年期世代はただでさえ不調が多いところ、寒暖差のストレスという外的要因も加わるなんて、さんざんですね…。

久手堅 そうですね。まさにそれが、更年期世代の女性が寒暖差により症状が強く出る一番の理由です。

更年期には女性ホルモンの分泌が減っていくので、自律神経がそれを制御しようとして交感神経優位になります。これにより、常にアクセルを踏み続けているような状態になります。そんな更年期に寒暖差の影響が加わると、ホットフラッシュはよりひどくなりますし、倦怠感、首・肩こり、不眠、イライラや冷え性もひどくなるなど、不調が上積みされてしまうのです。冷え性が悪化して胃腸の動きが悪くなる方も多いです。

ちなみに、私の寒暖差外来に来られる方の7割~8割は女性の方なんですよ。なかでも更年期世代が一番多いですね。つらい症状は更年期に、より強く出るように思います。

また、春先(2~4月)と、秋から冬にかけて(10~12月)、この2つの時期は寒暖差が大きいので寒暖差疲労が起こりやすく、注意が必要です。春先は日中暖かさが増すのに、朝晩はまだまだ寒く、風も強い時期です。また、最近は9月頃まで夏の暑さを引きずりますが、10月過ぎに朝晩の気温が下がってきますよね。この時期から寒暖差疲労が出やすくなります。

ヒロミ なるほど…。でも、更年期になってから日々体調が悪いので、この不調が更年期のせいなのか、寒暖差疲労のせいなのかよく分からないのですが、見分けるヒントはありますか?

久手堅 一番分かりやすいのは朝ですね。更年期症状があったとしても、睡眠をとれば、人間の体調はある程度回復するものです。それなのに、朝起きてすでにだるかったり、体が重かったりする場合は、寒暖差の影響など、何かしら調子が悪くなる理由が存在しているとみるべきでしょう。

ヒロミ 分かりました。朝起きたときの体調を注意して観察してみます。

自分は寒暖差の影響を受けやすいタイプ?早速チェック!

ヒロミ 寒暖差の影響を自分が受けやすいかどうかは、どのように分かりますか。

久手堅 では、まず寒暖差疲労のチェックシートで、まずはご自身が寒暖差疲労になりやすいかチェックしてみてください。

【寒暖差チェックシート】

寒暖差疲労を受けやすいタイプかどうかは、このチェックシートで簡易的に調べることができます。あくまで目安ですので、当てはまったから即治療が必要ということではありませんが、もしチェックの数が多ければ、体調管理に注意が必要です。

□暑さ、寒さが苦手

□エアコン(冷房、暖房)が苦手

□周りの人が暑いのに、自分だけ寒い。長袖が常に手放せない

□顔がほてりやすい、全身がほてりやすい

□温度差が強いと、頭痛や肩こり、めまい、だるさ、関節痛、喘息、下痢などの様々な症状が出る

□熱中症になったことがある、近い状態になったことがある

□季節の変わり目に、体調不良になる

□冷え性がある

□温度が一定の環境にいる時間が長い(オフィス、自宅でも一日中エアコンをつけている)

□代謝が悪い、体がむくみやすい

ーーーーーーーーーーーーーー

チェックの数 1~3個 → 軽症

チェックの数 4~6個 → 中等症

チェックの数 7個以上 → 重症

ーーーーーーーーーーーーーー

ヒロミ 私の場合、6つチェックが入りました。中等症ですね…。寒暖差疲労が出やすい方に、なにか特徴はあるのでしょうか。

久手堅 体質としてはむくみやすく、血の巡りが悪いなど、漢方でいう“虚弱体質”の方に寒暖差疲労が出やすいですね。運動する習慣がない方も、症状が出やすいです。

また、デスクワークの仕事で下を向いている時間が多い方も、寒暖差疲労で首こりや肩こり症状がつらくなりやすいです。私たちはパソコンを打ったり、スマホを見たりするときに、ついついうつむきがちになりますが、頭の重さは約5キロもあるので、不自然な形で5キロの荷物を首や肩で支えている体勢になるわけです。そこに首を通っている自律神経が寒暖差疲労の影響を受け、筋肉が緊張すると、さらに症状が重くなるのです。

ほかには、夜遅くに寝る方、睡眠時間が短い方、スマホやパソコンなどデジタル機器をよく使う方も要注意。

なお、大雑把な性格の方より神経質な性格の方のほうが、エアコンの温度や風に敏感になりやすく、その分不調を感じやすいという面はあると思います。

体型については、筋肉量が少なくて血流を保ちにくい方、太っている方より痩せている方のほうが寒暖差の影響を受けやすいです。ただ、たとえぽっちゃり体型でも、冷えやむくみがある方なら寒暖差疲労を感じるかもしれません。

ヒロミ なるほど、もし自分が寒暖差疲労の影響を受けやすいタイプだったら、いろいろと対策が必要ですね。

覚えておきたい、寒暖差疲労の対処法!

ヒロミ では更年期で寒暖差疲労がつらい場合、どのようなことに気をつけて生活すればいいでしょうか。

久手堅 では、ここからは具体的にどのように寒暖差疲労を予防・改善していくかをご紹介しましょう。

【寒暖差疲労の予防法】

●生活リズムを整える

午前中に起きて太陽の光を浴びましょう。また、女性は便秘がちの方が多いため、白湯や常温の水をコップ1杯飲むようにすると、腸が動きやすくなるのでおすすめです。

また、オンとオフを切り替えるようにし、きちんと夜は休むことが大事です。仕事はできるだけ家に持ち込まないようにしてください。在宅ワークの方も寝室には仕事を持ち込まないようにしましょう。

●定期的に運動する

ウオーキングやジョギング、筋トレやピラティスなど、運動の習慣をつけましょう。軽く汗をかく程度の運動を行うと、体温調節がしやすくなります。ウオーキングやジョギングなら10~15分ほど、長くても1時間でOK。毎日時間が取れない場合も、1週間に1回程度は運動したほうがいいですね。

なお、筋トレをする場合は、負荷の少ないところから始めて、特に下半身の筋力をつけることがおすすめです。

●ストレッチやツボ押しマッサージ

ストレッチやツボ押しは寒暖差疲労ケアに効果的です。ストレッチは、お風呂上がりの全身ストレッチもいいですし、デスクワークの合間に上を向くだけでも首の前面を伸ばすことができます。また、両手を組んで後頭部に当てて頭を前に倒したり、頭を左右に倒したり、手を組んで上に大きく伸びたりするだけでもOK。トイレに立つタイミングでもいいので、1時間に2回ほど、簡単なストレッチをしてみてください。

またツボ押しは、耳のツボ刺激がおすすめです。耳たぶを指で挟んで押すだけでもいいですし、耳たぶを回したり、斜め後ろに引っ張ったり、外耳を外側に引っ張ったりするのも良いでしょう。少しだけイタ気持ちいい程度に30秒ほど刺激してみてください。特に寒暖差疲労に対応するツボはないので、めまいや偏頭痛など、ご自身のお悩みに対応するツボを刺激しても良いでしょう。

●深呼吸をする

深呼吸をすると自律神経が整うので、ぜひ習慣にしてみてください。お腹を膨らませる腹式呼吸が基本です。鼻から3秒かけて息を吸い、口から6秒かけてゆっくり吐くのを1セットとし、これを1分間に数回繰り返します。

朝や夜のルーティンにするのも良いですし、横になってひざを立てた状態で行ってもOK。また、デスクワークの合間に深呼吸をしてリフレッシュするのもおすすめです。

●ぬるま湯でゆっくり入浴する

シャワーではなく、38~41℃くらいのお湯に首まで10~15分浸かりましょう。血の巡りが良くなり、特に首こりや肩こりがひどい方は、患部を温めることで症状の改善が期待できます。水圧によるマッサージ効果もあります。

お風呂に入るタイミングは、寝る1時間半前くらい。ベッドに入る頃には深部体温が自然に下がり、心地よく眠りにつくことができます。

●良質な睡眠をとる

睡眠は最初の90分が特に重要です。そのため、快適に眠れる環境を整えましょう。消灯するのが理想ですが、明かりをつけたい場合は、ダウンライト程度の暗さにしてください。体を締め付けないようにパジャマを着てリラックスし、手足から熱を逃がすため靴下は脱いで眠ること。首の冷えも翌朝の不調につながるので、布団は首元までかけてください。

理想の睡眠時間は6~8時間。しっかり休息をとるよう心がけましょう。

●服装は着脱しやすいものを選ぶ

カーディガンのような羽織りものを持ち歩き、寒ければ着て、暑ければ脱ぐといったように、その場の環境に合わせて服装を調節しましょう。なお、下着は吸湿性や発汗性に優れたものを選ぶと、快適に過ごせます。内臓まわりを温めるために腹巻を使うのもいいですよ。

●室内環境を整える

寒暖差疲労が強い場合、エアコンの風に直接当たると疲れやすくなるため、風が直接当たらないように工夫しましょう。室温の目安は、冬は22~23℃、夏は27℃前後ですが、あくまで目安なので、自分が快適に感じる温度を見つけることが大切です。

またエアコンを使うと乾燥してしまうので、加湿もしっかり行い、適切な湿度を保つようにしましょう。

●食生活に注意する

ビタミン、ミネラル、タンパク質をしっかり摂ることが大切です。また、体を冷やさないために、一年を通じて根菜類や生姜を摂ったり、温かいものを食べたりするようにしてください。疲労回復には鶏むね肉、ビタミン補給にはフルーツ類が良いでしょう。

また女性ホルモンに似た働きをする大豆イソフラボンも積極的に摂ると良い栄養素。サプリメントなどを活用するのもおすすめです。

栄養豊富なものを毎食食べることを基本にし、夕方以降は睡眠の質の向上を考えて、カフェインの入った飲み物は控えましょう。お酒もほどほどに。

●考えすぎずに過ごす

自律神経とメンタルは密接に関係しているため、精神的なイライラがあると体の不調や不眠などにつながり、逆に体の不調があるとメンタルが悪化しやすくなります。

そのため常にメンタルケアを意識することが大切。あまり考えすぎず、自分の好きなことをしたり、趣味を生活に取り入れたりするなど、リラックスできる時間をつくることを心がけましょう。

ヒロミ こうして見てみると、どれも少しの心がけでできそうな対策ばかりですね。特に私は日頃から深呼吸をあまりしていなかったのですが、簡単にできそうなので今日から毎日の生活に取り入れてみたいです。

寒暖差疲労は、対策をしないとどうなるの?

ヒロミ もし寒暖差疲労が慢性化すると、健康にどのようなリスクがあるのでしょうか。

久手堅 寒暖差疲労が続くと、ホットフラッシュや頭痛、めまい、倦怠感、肩こり、動悸など、寒暖差で起こる症状がどんどん慢性化してしまい、常日頃から不調を感じやすくなります。そのため、どこかで一度その悪循環をリセットしたほうがいいでしょう。

私の寒暖差外来に来られる方の多くは、「他の科では症状が改善しません」「更年期の治療を3年間続けているけれども、全く良くならないんです」とおっしゃいます。寒暖差の大きな時期に「この時期になると体調が悪化するな」と感じるのであれば、ご自身は寒暖差疲労が強めの体質だと疑って、寒暖差疲労に詳しい内科医を訪ねてみてください。

更年期の不調と寒暖差疲労には密接な関係が。両方の対策で元気になろう

ヒロミ 寒暖差疲労って侮れないと感じました。更年期世代から寒暖差の対策をすると、メリットはありますか。

久手堅 そうですね。更年期世代の方が寒暖差疲労の対策をすれば、疲労だけでなく、更年期症状自体も減ってくる可能性があります。心身ともにプラスしかないので、ぜひ対策をしていただきたいです。毎日何時間もかかるような対策をする必要はないので、できる範囲で少しずつ対策を続ければ40代、50代に限らずその先まで、健康でいられると思います。

ヒロミ 分かりました。それでは最後に、更年期女性に向けてメッセージをいただけますか。

久手堅 更年期の不調があるところに、寒暖差疲労が加わってしまった場合、「更年期だから仕方がない」と考えてしまうかもしれませんが、ぜひ諦めないでください。寒暖差が大きい時期に備えて、運動をしたり、ストレスを溜めないような対策をしていけば、きっと更年期の不調も改善していくと思います。

現代は昔より気候変動も激しく、人間の体が環境の変化にすぐに対応できるわけではないことを考えれば、気温差に悩まされる人も増えていくはずです。まずは自分にできることを一つひとつ心がけてください。

ヒロミ 今回、いろいろとお話を伺ってみて、更年期症状のためだけでなく、寒暖差疲労の改善のためにも、できる対策から始めてみようと思いました。先生、今日は本当にありがとうございました。

<この記事を監修いただいた先生>

久手堅 司 先生

せたがや内科・神経内科クリニック院長

▼詳しいプロフィールを見る

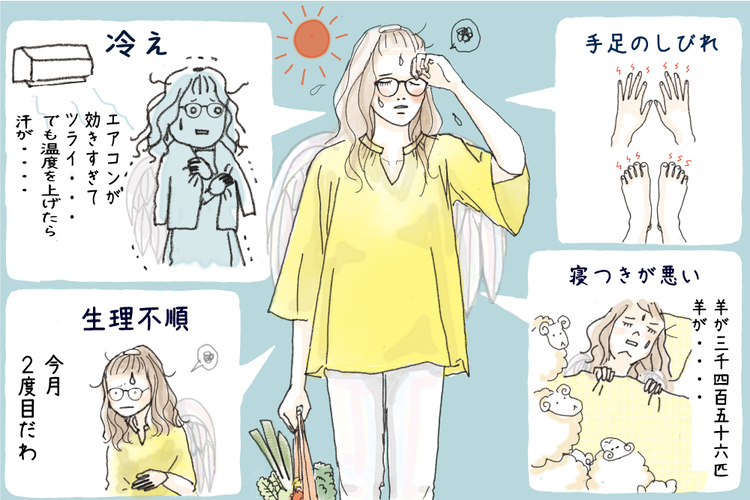

ヒロミ

45歳。夫と小学生の子ども2人の4人家族。結婚を機に仕事を辞め、現在は専業主婦となり家庭優先の生活をしている。約2年前から手足のしびれがあるほか、生理周期が短くなり、生理前には頭痛も。冷えや寝つきの悪さにも困っている。