見落としがちな足の裏、健康ですか?

更新日: 公開日:

セルフケア

足のトラブルは更年期のストレスを大きくする

更年期とは、閉経をはさむ10年ほどのことをいいます。日本人女性が閉経を迎える平均年齢は、おおよそ50歳といわれていますので、個人差はありますがおおむね45~55歳が更年期になります。

更年期は、これまで順調に分泌されていた女性ホルモンが急激に減少することによって、自律神経の働きが一時的に大きく乱れ、心身にさまざまな不調が現れやすくなります。

これらの不調が、いわゆる「更年期症状」と呼ばれるものです。

こうしたからだの変化に加えて、更年期は、女性を取り巻く環境が大きく変わり、何かと心労が増えたりする時期でもあります。

こうしたストレスは、自律神経の乱れに拍車をかけてしまいますから、上手にストレスをやわらげていくことが必要です。

しかし、自律神経を整えたりストレスをやわらげたりする代表的な方法のひとつである「適度な運動」「外出」などは、足にトラブルがあると、することが難しくなるだけでなく、そのこと自体が大きなストレスとなってしまいます。

なぜ起こる?更年期の足のトラブル

女性ホルモンは、妊娠、出産に関わるだけでなく、全身に作用し女性の健康を支えているもので、普段意識することはないかもしれませんが、足の健康も女性ホルモンの恩恵を受けています。

女性ホルモンが急激に減少すると、その影響を受けて、コラーゲンも衰えることがわかっています。コラーゲンは、顔のハリを保つだけでなく、体内の組織の弾力を保つ働きをしているため、コラーゲンが減少すると、血管や骨、関節などがしなやかさをなくしてしまいます。

さらに、年齢的にも筋肉が衰えてくる時期とも重なります。足には、大きな骨や関節がありますので、更年期は女性ホルモンの変化や加齢の影響を受けて、トラブルが現れやすくなるのです。

意識していますか?足の裏の健康

更年期だけではなく、更年期以降も、元気に自分らしい人生を送り、健康寿命*を伸ばすためには足の健康は大変重要です。

*健康寿命

持病はあっても介護の必要なく自立した健康な生活を送れる期間のこと

しかし、膝の痛みや筋肉の衰えは身に覚えがあって対策されている方も、足の裏は盲点になっていませんか?

「足のアーチ」を保ちましょう

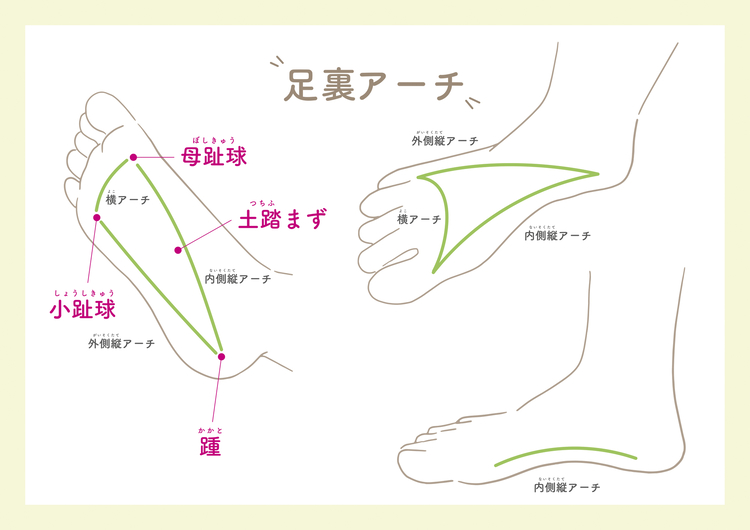

足のアーチという言葉をご存知でしょうか?

足の裏には、親指の付け根と小指の付け根、親指・小指とかかとを結ぶ、合計3本のラインがアーチを描いていて、それぞれ外側縦アーチ(小指~かかと)、内側縦アーチ(親指~かかと)、横アーチ(親指~小指)といいます。

よく耳にする偏平足とは、このうち内側縦アーチがつぶれている状態です。

この3つのアーチは、体重を支え、地面からの衝撃もやわらげるクッションのような役割と、スムーズな歩行・走行を支えるバネのような役割を持っています。

足のアーチの崩れは、全身のバランスの崩れにつながり、不調の一因となってしまうのです。それは

・タコやウオノメ、外反母趾

・足が疲れやすくなる

・バランスが悪くなる

・足の裏やふくらはぎ・膝・腰の痛みが生じる

・むくみ、冷え

など、多岐にわたります。

つまり、膝や腰の痛みが、実は足の裏の不健康からきている、ということもあり得るのです。

足のアーチが後天的に崩れる原因には、足に合わない靴や立ち癖・歩き癖、筋力の低下(アーチを支えるスネや足裏の筋力が足りなくなる)などがあるとされていますので、ここでは足の指のエクササイズと靴選びのポイントをご紹介します。

□足の指のエクササイズ

足のアーチを保つには、足の裏の筋力が大切になります。これらは、テレビを見ながらでもできますのでぜひトライしてみてください。

☆床に敷いたタオルを全ての足の指でグッとつかみ、使ってたぐりよせる

☆足の指をグー(指先を丸める)とパー(指先を思いきり広げる)に交互に動かす。チョキもできれば理想的ですが、最初は難しいのでグーとパーからはじめましょう

☆かかとの上げ下げ

どれも20~30回くらいずつでOKです。慣れてきたら複数セットに増やすと◎

□自分に合う靴選び

靴やサンダルを選ぶ時は、サイズだけではなく足のアーチを意識して自分に合ったものを探すようにしてください。具体的には、土踏まずや足の甲、かかとのフィット感がポイントです。

表記は同じサイズでも、メーカーによって型に違いがある、というのは皆さん実感されていますよね。ですので、そのメーカーの靴を初めて購入する場合は特に、可能な限り実際に試し履きをしましょう。

最近では、足のアーチに重点をおき、機能性とデザイン性を兼ね備えた「コンフォートシューズ」も増えてきました。

また、中敷きやインソールの種類も増えていますので、そうしたものを利用して、普段から足のアーチが崩れにくい工夫をすることも大切です。

キレイを保ちましょう

足の裏については、かさつきも気になってきた、という方もいらっしゃるかもしれませんが、そんな方は要注意!水虫にはいろいろな種類がありますが、その多くは、白癬(はくせん)というカビの菌が、足の角質層に入り込むことで起こります。

足のかさつきは、足の角質層がめくれあがったりひび割れたりした状態ですので、保湿ケアが必要です。同時に、足の清潔を保ってあげましょう。

予防策のひとつは「足洗い」。実践している方もいらっしゃるかもしれませんが、帰宅したら、手洗いとうがいをするついでに、足も洗う習慣を身につけてみましょう。

足は、1日にコップ1杯分もの汗をかくといわれています。

気温の高くなる夏はもちろん、ブーツなど履く冬も靴の中が蒸れやすく、雑菌が繁殖して、ニオイや水虫などのトラブルが現れやすくなります。

足の指と指の間は汚れが溜まりやすい部分です。石けんで丁寧に洗いましょう。水気が残ると雑菌が繁殖しやすくなりますので、乾いたタオルで足の水気をよく拭き取ってください。

仕上げに保湿クリームを塗って完了です。お手入れ後に清潔な靴下を履けば、保湿クリームのべたつきは気になりません。

ちなみに、もし、どこかで足が水虫の菌に触れてしまっても、その日のうちに石けんできれいに洗い流せば、水虫の菌が足の角質層へ侵入するのは防ぐことができます。

見落としがちな足の裏にも、健康の落とし穴はひそんでいます。いつまでも自分の足で元気に歩き回れるように、足の裏の健康にも意識をむけてみてくださいね。