更年期の頭痛について~女性ホルモンのゆらぎと頭痛には関連があります~

更新日: 公開日:

学ぶ

更年期に頭痛のつらさを抱える人は少なくないようです。特に、片頭痛は女性ホルモンのゆらぎの影響を受けて起こることが多いとされ、更年期世代の女性にとって気になる不調の一つです。また、ここ数年で効果的な片頭痛の新薬が登場し、治療の選択肢が広がっています。そこで今回は、更年期の専門医である東京科学大学の寺内公一先生に、更年期の頭痛についてお話を伺いました。

更年期に問題となる頭痛の種類は?

―更年期に頭痛を訴える方は多いと聞きます。

寺内先生(以下、寺内) ノルウェーの地域住民を対象とした研究※1に、「女性に最も多い身体症状は頭痛である」という報告があります。

頭痛の種類には、いろいろなものがありますが、代表的なものに「片頭痛」と「緊張型頭痛」があります。

「片頭痛」は、ズキンズキンとした頭の片側が脈打つような痛みが特徴で、脳のなかの血管が拡張することで痛みます。光や音に敏感になり、吐き気を伴うこともあります。起き上がれなかったり、学校や仕事を休んでしまったりするなど、日常生活に支障が出ることもあります。症状としては、2~3日くらいで治ります。

片頭痛の生涯有病率を調べた研究※2によると、男性が18%なのに対して、女性は43%と、生涯を通じて男性よりも女性の方が、片頭痛が多いことが報告されています。

―片頭痛で悩む女性は多いのですね。女性ホルモンの影響もあるのでしょうか?

寺内 片頭痛のなかでもよく知られているものに、「月経関連片頭痛」があります。月経前後や排卵のタイミングで、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌量が変動し、それにともなって片頭痛が起こりやすくなります。女性ホルモンのゆらぎと関連するのです。

―女性ホルモンがどのように影響するのですか?

寺内 エストロゲンの分泌量が低下すると、神経の末端からCGRP(シージーアールピー)というたんぱく質※3が放出されて血管が広がり、痛みが出ることが分かっています。

―更年期にも女性ホルモンは激しくゆらぎますね。

寺内 更年期は、女性ホルモンの分泌量が波打つようにゆらぎながら急激に減少しますので、更年期症状が現れるコアタイムと呼ばれる閉経前後の数年間は、片頭痛が多くなる、あるいは重くなりやすいことが知られています。

ただし、女性ホルモンのゆらぎが関連する片頭痛は、閉経を迎えて月経のゆらぎが落ち着くと、症状は軽くなることが知られています。

―閉経後、片頭痛はラクになるのですね。「緊張型頭痛」についても教えていただけますか?

寺内 「緊張型頭痛」は、頭全体が締め付けられるような痛みが特徴で、肩こりやストレス、目の疲れなどが原因で起こるとされています。痛みはあるけれど、日常生活はなんとかやり過ごせることが多いといわれています。

緊張型頭痛の生涯有病率※4は、男性が 69% 、女性は88%と、片頭痛ほどの差はありません。

―緊張型頭痛も閉経とともに軽くなるのですか?

寺内 緊張型頭痛は、閉経後も頭痛が起こる頻度が変わらないか、あるいは悪化するという報告があります※4。

※1 Haug 2004 Psychosomat Med

※2 MacGregor 2009 Curr Pain Headache Rep

※3 カルシトニン遺伝子関連ペプチド(calcitonin gene-related peptide)

※4 Lieba-Samal 2011 Curr Pain Headache Rep

更年期に頭痛の症状で悩む人は多い?

―更年期外来においても頭痛を訴える方は多いのですか?

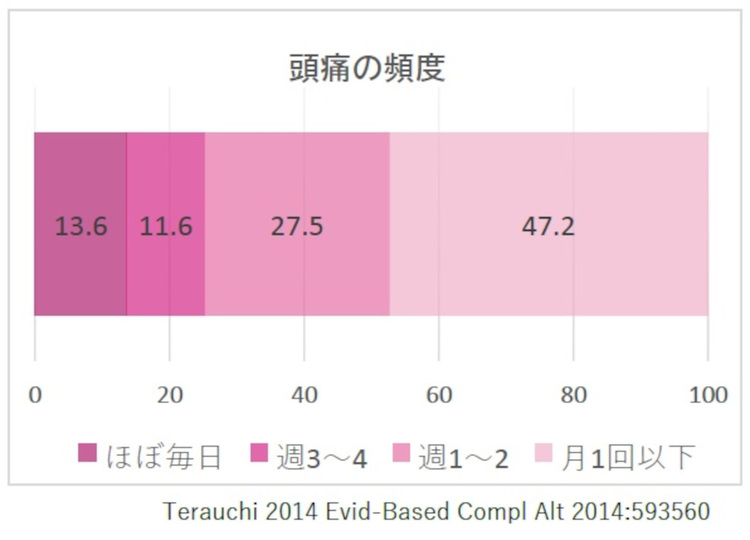

寺内 当院の更年期外来を受診されている患者さんを対象に、頭痛の頻度について調べたところ※5、「ほぼ毎日」頭痛がある方は13.6%、「週3~4回」は11.6%、「週1~2回」は27.5%、「月1回以下」は47.2%でした。

週1回以上頭痛がある方を合わせると52.8%になりますので、更年期に頭痛の症状をもつ方は多いといえます。

―片頭痛の方が多いのでしょうか?

寺内 更年期診療の現場では、片頭痛か緊張型頭痛かを、明確に分けることは難しいというのが実感です。更年期はライフサイクル上でも、過度なストレスがかかりやすい時期ですから、女性ホルモンのゆらぎに、肩こりやストレス、パソコン作業などのハードワークが掛け算のように積み重なって、痛みに結びついていることも考えられます。

年齢と抑うつ症状の関連について

寺内 前述の研究では、週に1回以上頭痛がある方を対象に、頭痛と関連する因子についても調べたのですが※5、「年齢」と「抑うつ症状」に関連が見られました。

「年齢」については、頭痛は年齢と逆相関することが分かりました。これは世界的にもいわれていることですが、年齢が高くなるにつれて頭痛が少なくなっていくイメージです。緊張型頭痛は閉経した後も若干増える傾向にありますが、片頭痛は、閉経を迎えると軽くなりますので、片頭痛の軽減を多くの方が実感されていると考えられます。

「抑うつの症状」については、抑うつ症状が重いほど頭痛も重くなることが分かりました。アメリカの研究※6にも、「中年女性の頭痛は抑うつと相関する」という同様の報告があります。

そしてさらに、週に1回以上頭痛がある方に対して、ホルモン補充療法と漢方薬の当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)のどちらが、頭痛を軽減するのかについても調べました※5。

その結果、当帰芍薬散には、頭痛だけでなく抑うつ症状も軽減する作用があることが分かりました。ほてりやのぼせ(血管運動神経症状)については、大きな差は見られませんでした。

つまり当帰芍薬散は、頭痛と抑うつ症状については、ホルモン補充療法以上に症状を抑え、ほてりやのぼせについては、ホルモン補充療法と同程度に効果があったということです。

―当帰芍薬散に頭痛を軽減する作用があるのですね。

寺内 当帰芍薬散には、昔から鎮痛剤として用いられてきた生薬、川芎(せんきゅう)が含まれていますので、それが頭痛の改善につながっているのではないかと思われます。

※5 Terauchi 2014 Evid-Based Compl Alt 2014:593560

※6 Brown 2009 Maturitas

片頭痛を予防する注射があります

―ほかに片頭痛に効果のある治療法はありますか?

寺内 さきほど、エストロゲンの分泌量が低下すると、神経の末端からCGRP(シージーアールピー)というたんぱく質が放出されて血管が広がり、痛みが出るというお話をしましたが、ここ数年の間に、そのCGRPを活発に働かせないようにする新しい予防薬(注射)※7が登場しています。

頭痛の予防薬の注射は、専門医(内科、精神科、頭痛外来)による治療になり、薬代は、保険適用でひと月あたりの自己負担額が1万2,000円~1万5,000円くらいになります。

―高価な注射ですが、片頭痛に悩まれている方にとっては、月に1回ほどの注射で、片頭痛が予防できるのはとてもうれしいですね。

寺内 ただし、今感じている頭痛が、本当にただの片頭痛なのかを調べることが重要です。神経内科や脳神経外科などで、頭痛の陰に大きな病気が隠れていないか確認しましょう。その上で、通常の予防薬の効き目があらわれない場合は、新しい予防薬での治療も可能ですので、まずは、医師とよく話し合うことが大切です。

※7 エムガルティ®、アジョビ®、アイモビーグ®など

市販薬を使うときに気をつけたいこと

―頭が痛いとき、市販の頭痛薬を使う人は多いと思いますが、使いすぎが気になることもあるようです。

寺内 市販薬では、アスピリン、イブプロフェン、ロキソニン、といったNSAIDs(エヌセイズ/非ステロイド性抗炎症薬)を使われることが多いと思います。

例えば、月経関連片頭痛で、月経時の頭痛がつらい場合、1日3回、3~4日ほど服用することが考えられます。この程度であれば、大きな問題はないと思いますが、頭痛がするたびに頭痛薬を飲んでいたり、月の半分以上服用していたりする場合は、飲みすぎになります。

NSAIDsの飲みすぎは腎機能の低下や、消化器官の障害など、さまざまな疾患につながりますので、1カ月単位で、どれくらいの量の頭痛薬を使っているのかを、把握するとよいでしょう。その上で、頭痛が続く場合は自己判断せずに、医師に相談しましょう。

頭痛予防におすすめのセルフケアは?

―頭痛に効果的なセルフケアにはどのようなものがあるでしょうか?

寺内 私たちの研究※8で、閉経期以降の女性の頭痛と関連する栄養素を調べたのですが、大豆製品を食べてイソフラボンを摂っている人ほど、頭痛が少ないことが分かりました。

―そうなのですね。大豆製品を食事にプラスするのは手軽でいいですね。また、食事の補完として、大豆イソフラボンアグリコンのサプリメントを活用するのも一つですね。他におすすめのセルフケアはありますか? 運動は役立つでしょうか?

寺内 緊張型頭痛は、首や肩のコリが一因と考えられます。長時間のデスクワークや同じ姿勢での作業は、首や肩に負担をかけますので、同じ姿勢をとり続けないように、30分に一度は肩を上げ下げしたり、伸びをしたりすることに加え、適度な運動を習慣にするのもよいでしょう。

また、頭痛日記をつけることもおすすめです。頭痛の症状とともに、生活習慣を記録しておくことで、特定の何かを食べたり飲んだりしたときに、頭痛が起こりやすくなる傾向をつかみやすくなります。例えば、カフェイン、アルコール、チョコレートなどは、頭痛が起こりやすい食品として知られています。また、「今日はデスクワークが続いた」といったことを記録しておくと、体を動かすきっかけになるでしょう。

―頭痛があると、生活の質が低下するといわれます。女性ホルモンのゆらぎと頭痛に関連があることなどが分かり、また予防薬についても知ることができて、とても勉強になりました。今回も貴重なお話をありがとうございました。

※8 Kazama, Terauchi, et al. Nutrients 14: 1226, 2022

<この記事を監修いただいた先生>

寺内 公一 先生

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 茨城県地域産科婦人科学講座 教授

▼詳しいプロフィールを見る

<インタビュアー>

満留 礼子

ライター、編集者。暮らしをテーマにした書籍、雑誌記事、広告の制作に携わる傍ら、更年期のヘルスケアについて医療・患者の間に立って考えるメノポーズカウンセラー(「NPO法人 更年期と加齢のヘルスケア」認定)の資格を取得。更年期に関する記事制作も多い。